2023年発行「広報とよさと」掲載の町史編さんだより

- [公開日:2023年3月10日]

- [更新日:2026年1月15日]

- ID:3071

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ページ内目次

最新号までアップロードしました

豊郷町では町史編さん事業を進めています。現在は、民俗聞き取り調査や古文書調査などを順次進めているところです。

これまで、調査を進める中でわかったことは主に「広報とよさと」の町史編さんだよりのコーナーの中でご紹介してきました。今回、より多くの皆様の目に留まりやすいように、発行年ごとに掲載ページを公開させていただきました。広報が発行され次第、記事を追加しますので、更新をお待ちください。

草刈笛

大正7年(1918)、伊藤忠兵衛によって設立された財団法人済美会の活動の一つに、豊郷における文化の発展への取り組みが挙げられます。写真は昭和初年に済美会によって編集された『草刈笛』という俳句・冠句集です。当時の豊郷村だけでなく、日枝村、秦川村等からも句が寄せられ、西山笑醒や藤川すけを等によって吟味された句が掲載されています。

冠句は俳句同様に五・七・五で表されますが、冠題として上五字が定まっています。例えば「うまさうな」を冠題として、その後続けて「湯気のふくふく立つ饅頭」といった具合に季語を入れずとも、日常の情景が描写されるのが魅力です。

現在は雨降野老人クラブが冠句集『つくし』を毎月出されていますが、その礎には豊かな文化の歴史が継承されています。

米袋

(個人蔵)

(個人蔵)

「米袋」って、ご存じですか? 町内では、お盆やお正月にはお寺に、お祭りの時はお宮さんに、米を持参する風習があり、一部では今も続いています。内袋に米を一升入れ、米袋(おぶくまい袋)と呼ばれる袋に入れて持っていきます。

古い米袋をお持ちの方にうかがうと、大正期から明治期くらいのものが残されていることもあるようです。嫁入り道具の一つとして、母親が娘に持たせることもありました。近年では既製品を購入することもあるようですが、手作りで、縁起の良い柄や、安珍・清姫伝説といった有名な物語がモチーフになったものなど、手の込んだ細工がなされているものもあります。

このような、主に女性が営んできた文化については記録が残されておらず、いつごろからどのように受け継がれてきたか、わからないことが多いのですが、重要な豊郷の文化の一つと考えられます。

青い目の人形

ひな祭り

青い目の人形

3月3日はひな祭りですね。

豊郷小学校がまだ四十九院にあった昭和初期、学校の講堂ではひな人形を飾り、児童が集ってこの日をお祝いしていました。写真は当時の賑やかな様子ですが、左手のピアノの近くに注目してください。ひな人形と一緒に、小さな人形が飾られています。これはアメリカから友情の証として贈られた「青い目の人形」です。

滋賀県には昭和3年2月5日に106体の人形が到着し、希望の学校に分配されました。豊郷小学校の人形もその一つです。しかし戦時中に処分された可能性が高く、今は行方が分かりません。七分袖に栗色の髪が特徴的で、全国で残されている人形に比べると少し大人っぽい印象を受けます。

又十木皿

下枝の又十藤野は江戸時代後半から廻船業をはじめ、明治時代の缶詰業で隆盛した近江商人の一人です。昭和10年代には家業を終え、本宅であった又十屋敷はその後、日枝村役場として使われていた経緯があります。残念ながら又十屋敷にあった資料は大方が処分されてしまいましたが、下枝には又十藤野由来の、「木皿(きざら)」が伝わっています。集落にとって祭りなどのハレの日にはその木皿に酒を満たし、酌み交わしてきた歴史があります。北海道における又十藤野の行跡は数多く資料が残されていますが、この地域でいかに生き抜いてきたかを示す数少ない資料の一つでもあります。

上枝の白藤

春になると上枝の若宮神社には白と紫の藤の花が咲き誇ります。鎌倉時代後期の勅撰和歌集『玉葉集』のなかで、前中納言俊光が「うすくこく ちえだにさける 藤波の さかりも久し 万代の春」と詠っています。かつて千枝村と呼ばれていた上枝には藤の名木があり、風に吹かれて、まるで波のように揺れ動くさまが詠われたものです。往昔より中山道を通る多くの旅人の目に降り注ぐように咲く藤の花が映っていたことでしょう。

現在は上枝区の象徴として、草の根広場にも藤棚がつくられ、住民の方の憩いの場となっています。

びんてまり

びんてまりと言えば、隣町・愛荘町の伝承工芸品として有名ですが、このたびの調査で豊郷町内の寺院からびんてまりが見つかりました。びんの中に「まつぼっくり」と、抱き合った「おさるさん」がそれぞれ入っています。その作風から、大正から昭和初期頃に作られたものと察せられます。

かつて町内の寺院では女性たちの手習いの場として裁縫塾が開かれていたようです。びんてまりもその場で作り方を伝授されたのでしょう。びんは古いガラスならではのゆらぎが見られ、眺めるほどに、不思議な世界に迷い込みそうな魅力があります。

白レンガ

明治42年(1909)12月に工事が始まった四十九院の砂山池と石畑の龍ケ池は、日本で最初期に蒸気ポンプを利用した揚水機場です。砂山池でかつて使用されていた炉からは大量の白レンガが見つかっており、そこには「SHINAGAWA」と刻まれています。調べてみると、これは、かの有名な実業家・渋沢栄一ゆかりの品川白煉瓦が製造した耐火レンガであることが分かりました。揚水機場の建造の過程を知る上で、大変貴重な資料です。

龍ケ池の六角の煙突に「タツガイケ」とレンガで文字が形どられていますが、おそらくこの白レンガの裏面を使ったものと推測されます。角字

この鬼瓦の中心の紋は何を表していると思いますか?正解はなんと!漢数字の「四」。これは四十九院の揚水機場・砂山池の鬼瓦です。この字体は「角字(かくじ)」と呼ばれ、漢字を正方形にはめ込んでカクカクしているようなデザインが特徴的です。四角の中に隅々までいき渡っているので、繁栄や吉兆、魔除けを願う意味が込められています。角字は江戸時代から使われ、現在では主に家紋として、法被やハンコなどに用いられています。鬼瓦の代表的な角字は「水」で、家の一番高い場所である屋根に掲げることで火除けの意味が込められています。この瓦のように四十九院の「四」を角字にし、縁起の良い文字としたものもあります。

角字はそのデザインはもちろん、人々の願いが込められている魅力の詰まった字体です。皆さんも、お気に入りの漢字を角字にしてみてはいかがでしょうか?

理科教育

これは昭和30年の豊郷小学校における低学年用の理科の手引書です。先生たちが児童に分かりやすく自然の仕組みを教えるために活用していたものです。2年生の9月に学ぶ内容に「たいふう」「おほしさま」「きのこ」などがあり、身近なものごとへの理解が深まるように工夫した内容となっています。

こういった取り組みが認められ、豊郷小学校は昭和36年10月に「ソニー理科教育振興資金」の優秀賞を受賞しています。日栄小学校も昭和44年10月にソニー賞を受賞しており、豊郷は特徴ある理科教育を推進してきた町といえます。

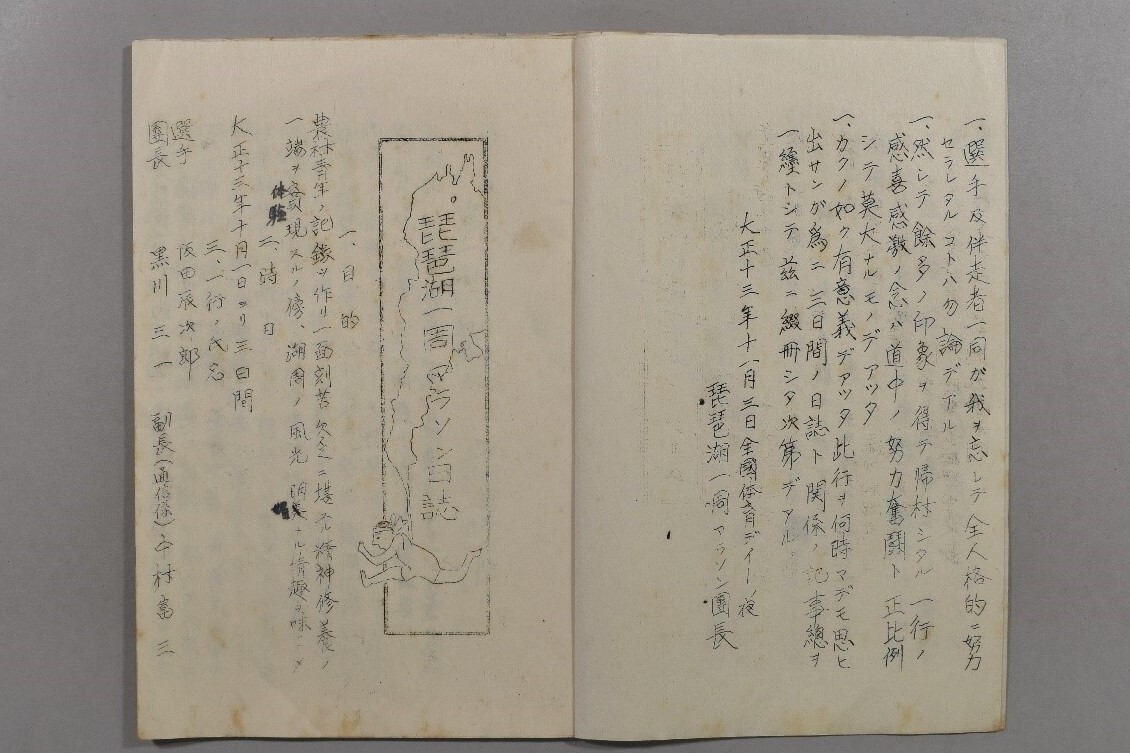

琵琶湖一周マラソン

(石畑区有文書)

スポーツの秋です。大正13年10月1日から3日間にわたり、豊郷村青年団主催による琵琶湖一周マラソンが行われました。青はちまきに白ユニフォーム、ピンクのたすき姿の選手1名と自転車での伴走8名が石畑の八幡神社前の旧中山道を出発、長浜から汽船に乗り今津に渡って藤樹神社、白髭神社などをめぐり、琵琶湖を一周しました。走行距離約133キロメートル、タイムは11時間40分41秒でした。ランナー1名で成し得たこの快挙を記念して、写真の冊子が作成されました。大正初期頃より新聞各社などが企画して琵琶湖一周マラソンが行われることはあったようですが、村の青年団が主催するのは珍しかったそうです。

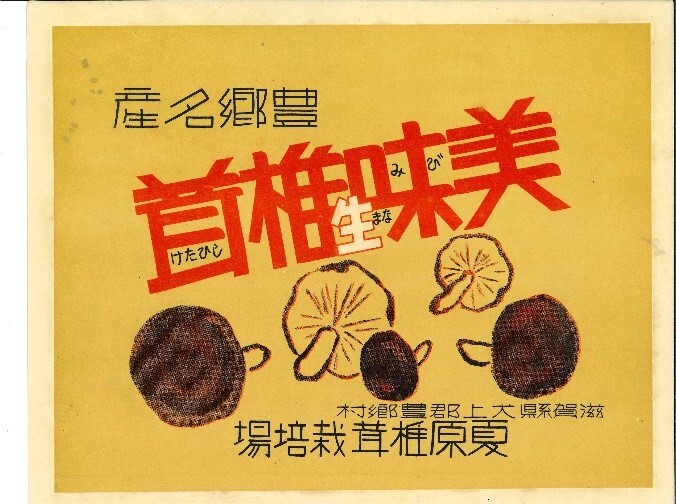

椎茸栽培所

昭和10年頃、八町の夏原清八さん、夏原太四郎さんが中心となって「夏原式宅地利用椎茸栽培法」による椎茸栽培が盛んに行われました。使っていない宅地を利用して栽培するということで、この取り組みは全国的にも注目されました。夏原椎茸栽培所で所有していた原木は一万本以上、一本の原木から七百匁(約2,7キログラム)の椎茸がとれたそうです。

豊郷は呉服を販売する近江商人を多く輩出しましたが、昭和5年に絹糸が大暴落し、呉服商に替わる良い事業はないかと考えられたのが椎茸栽培でした。豊郷のように山がなくても平地で宅地栽培できる椎茸栽培は、新しい時代の幕開けであったといえます。

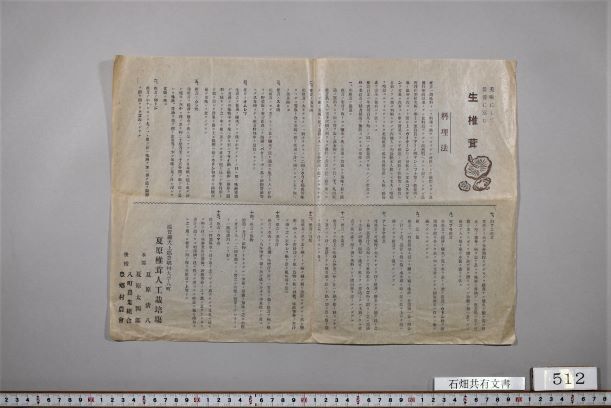

椎茸レシピ

先月号の町史編さんだよりで紹介した夏原椎茸人工栽培場では、椎茸は栄養価の高い万能の調味料であり、老化や精力減退を予防することができるとして15のレシピを紹介しています。「錦蒸し」や「オムレツ」「白和え」など和洋のバリエーションさまざまです。

その中から一つ「椎茸の生姜煮」のレシピをご紹介します。椎茸はよく洗い、みりん8:酒2を鍋に入れ、動かしながら煮ます。汁が煮詰まったらしょう油を回し入れ、器に盛りつけてショウガのしぼり汁を入れて出来上がり。昭和10年代の人々もこのレシピを見て調理したのでしょう。皆さんもお試しください。町史編さん事業では古い書物や写真を探しています

町史編さん事業では資料の収集を行っています。豊郷町に関連する昔の写真や古い書物をお持ちの方はいらっしゃいませんか?江戸時代の書物だけでなく、大正時代、昭和時代のものも貴重な資料となりえますので、もしお持ちの方がいらっしゃいましたら、社会教育課までご連絡いただけますと幸いです。町史編さん事業へのご協力をなにとぞよろしくお願いいたします。

町史編さん事業に関するお問合せは、ページ下部のお問い合わせ先までお願いいたします。

暮らし・手続き

暮らし・手続き 健康・医療・福祉

健康・医療・福祉 子育て・教育

子育て・教育 観光

観光 事業者向け情報

事業者向け情報 行政情報

行政情報